ノウキン

ノウキン今回は個人的に気になる生物の『ハダカデバネズミ』を紹介します!

あなたは『ハダカデバネズミ』という生物を知っていますか?

ハダカデバネズミの写真を見ていただくと、名前通り毛がなく出っ歯な見た目をしているのがわかります。

名前通りの見た目っすね!笑

それにしても、めっちゃかわいいなー

名前通りかわいらしい見た目(?)のハダカデバネズミですが、実は研究者達に注目されている生物。

注目されている理由には大きく分けて生態と生命力の2つがあげられます。

さらに、ハダカデバネズミの研究が今後の再生医療の鍵になるとまで言われているのです。

見た目的には正直そんな凄い生物とは思えないっす(汗)

見た目で判断するのは感心しませんね。

びっくりした(汗)

その愛くるしい見た目はハダカデバネズミっすか?

ハダカデバネズミの『デバ吉』です。

僕達ハダカデバネズミのことを教えにきました。

ハダカデバネズミのこともっと知りたいし、ありがたいっす!

デバ吉、よろしくお願いします!

本記事ではハダカデバネズミ自体についてはもちろん、ハダカデバネズミの研究をしている研究室も紹介します。

以下に該当する方は、ぜひご一読ください。

- 珍しい動物に興味がある

- ハダカデバネズミの研究をしてみたい

該当しない方も楽しく読める内容になっておりますので、最後までお読みいただけますと幸いです。

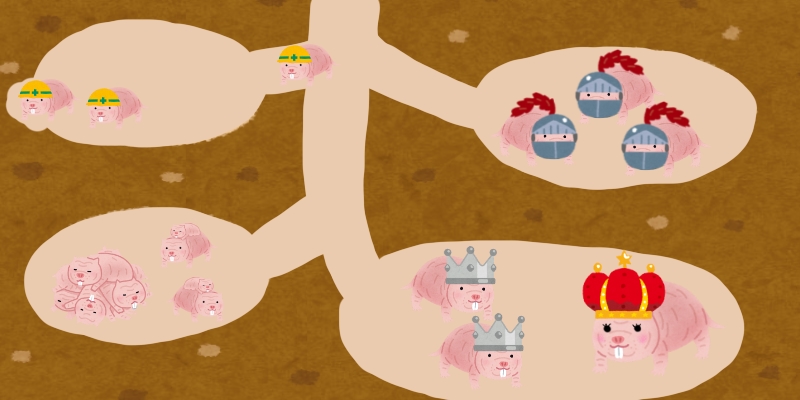

『真社会性』を形成する珍しい哺乳類

その見た目から多くの人の興味を惹くハダカデバネズミですが、研究者達が注目したのはその生態。

なぜハダカデバネズミの生態が注目されたかというと、哺乳類では珍しい『真社会性』を形成する生物だからです。

本記事を掲載する段階で確認されている真社会性を形成する哺乳類は『ハダカデバネズミ』と『ダマラランドデバネズミ』の2種のみ。

そんな貴重な生態のハダカデバネズミを研究者達が注目しないわけがありません。

哺乳類で『真社会性』を形成するのは僕達くらいなんですよ。

哺乳類では珍しいんっすね!

どんな生態なんっすか?

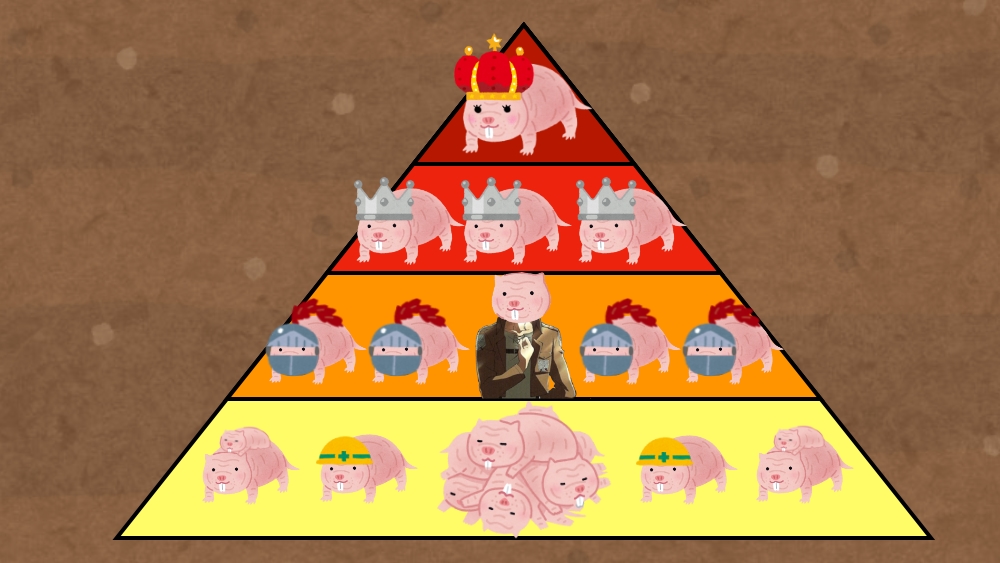

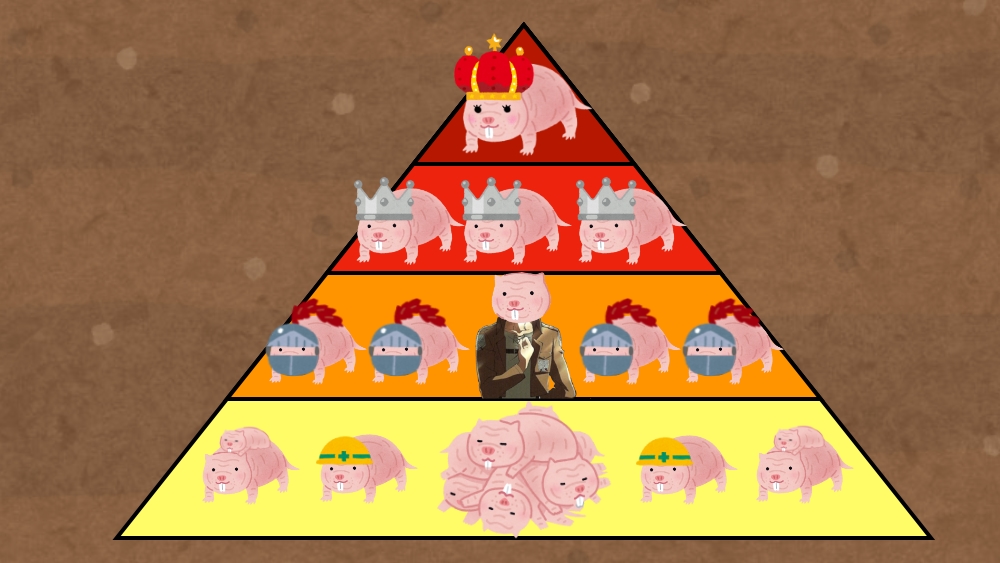

簡単に言うと、カースト制です。

ハダカデバネズミの場合は女王を頂点とした社会を形成しています。

アリやハチみたいな感じなんっすね!

真社会性とは

哺乳類では珍しい生態である『真社会性』。

特定の個体を頂点としてコロニー内で役割分担をする生態であり、ハダカデバネズミ以外ではアリやハチが該当します。

真社会性の具体的な条件は以下の3つです。

- 繁殖個体が限定

- 二世代以上が同居

- 繁殖個体を手伝う非繁殖個体が存在

ハダカデバネズミの場合は数十〜数百の個体でコロニーを形成し、『女王』(1匹)と『王』(1〜3匹)が繁殖個体。

生まれた子どもは基本的にコロニーに残るため、親子二世代で同居することになります。

成長した個体は基本的に非繁殖個体となり、『兵隊』と『雑用』に分かれて女王や王のサポートに徹します。

このようにハダカデバネズミは真社会性の条件①〜③を満たしていることがわかります。

真社会性では個体毎に役割があるんっすねー

皆それぞれの大変さがありますよ。

ちなみに僕は雑用です。

雑用ってことはこき使われる感じなんっすか?

カースト的なのって女王や王が偉そうなイメージがあります(汗)

こき使われているのかもしれないですけど、むしろ女王や王の方が僕的には大変だと思いますよ…

『女王』と『王』

真社会性では優遇されているように思われる『女王』と『王』。

しかし、その実態は凄まじく大変です。

まず、女王は生来決まっているわけではありません。

既存の女王のが死ぬとコロニー内のメス達によるバトル(女の戦い)が始まり、その勝者が新たな女王となります。

ただし、女王になっても戦いが完全に終わるわけではありません。

その後も他のメスが女王の座を狙っている可能性が常につきまといます。

女の恨みは恐ろしい…

そのストレスは尋常ではなく、同じコロニー内のハダカデバネズミのストレスホルモン値を比較した研究では女王の値が最も高いという結果が得られています。

女王だった僕の母親は下克上されて死んでしまいました…

しかも下克上した相手は妹だったので、複雑な心境です…

自分の娘から下克上される可能性もあるのか(汗)

女の戦い、恐ろしいっす…

女王も大変ですが、王も大変だと聞いています。

コロニー内で女王の次に権力をもっている王ですが、基本的には女王の言いなりです。

女王に呼ばれたら交尾をしなければならず、最初は丸々していた体が日に日にやせ細っていくそうです。

ストレスホルモン値も女王に次ぐ高さで寿命は比較的短い傾向。

ひどい時には女王の座を争うバトル(女の戦い)に巻き込まれて死んでしまうこともあるんだとか。

王に救いがなさすぎる(泣)

僕は王には絶対なりたくないですね。

『兵隊』と『雑用』

カーストの高い女王と王の大変さは伝わったと思いますが、『兵隊』と『雑用』の一般的な個体はどうでしょう。

まず、兵隊は体格の良い非繁殖個体(女王や王以外)がなることが多いです。

普段はあまり動かずに待機していますが、天敵のヘビなどがコロニーに侵入してきた時に真っ先に戦いに行きます。

しかし、ハダカデバネズミは基本的にヘビには歯が立ちません。

そのため、兵隊は自分が食べられることで時間を稼ぐという自己犠牲を発揮してコロニーを守り抜きます。

このように兵隊は女王や王とはまた違った大変さのある役割と言えます。

自分が食べられてでもコロニーを守り抜こうとするなんて…

ハダカデバネズミの兵隊は健気っすね(涙)

とても立派な方々ばかりでした。

たまに亡くなった彼らの声が聞こえる気がします。

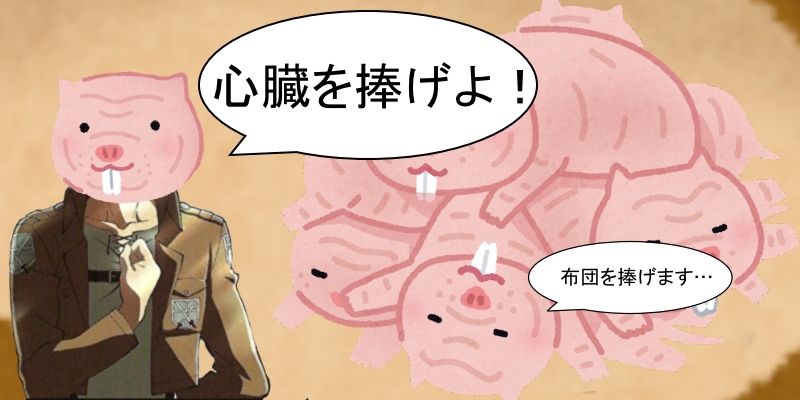

心臓を捧げよ!

なんか僕にもやばい声が聞こえたような(汗)

きっとコロニーを守って散った兵隊の声でしょう。

決して某調査兵団の方ではないはずです。

そ、そうなんっすね(汗)

そういえば、デバ吉の雑用って具体的にどんなことしてるんっすか?

僕は『ふとん係』を担当しています。

ふとん係???

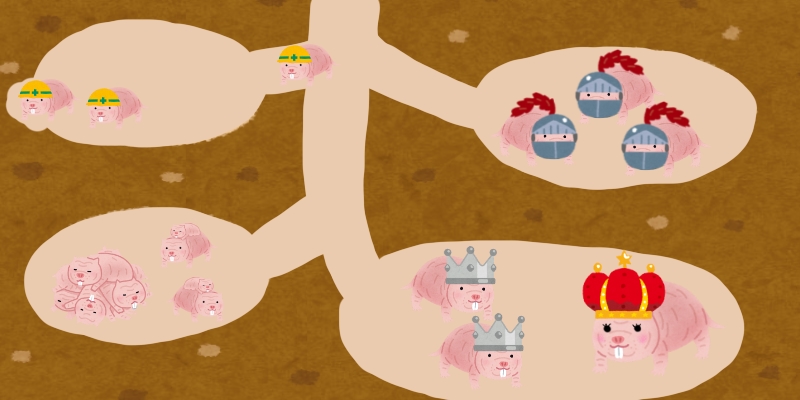

雑用の役割は、食料探しやコロニーの環境整備(穴掘りや清掃など)、子育てのサポートなど多岐に渡ります。

その中でもハダカデバネズミ特有の役割が『ふとん係』。

ふとん係の説明の前に、上野動物園のX(旧Twitter)で過去に投稿されたハダカデバネズミの動画をご覧ください。

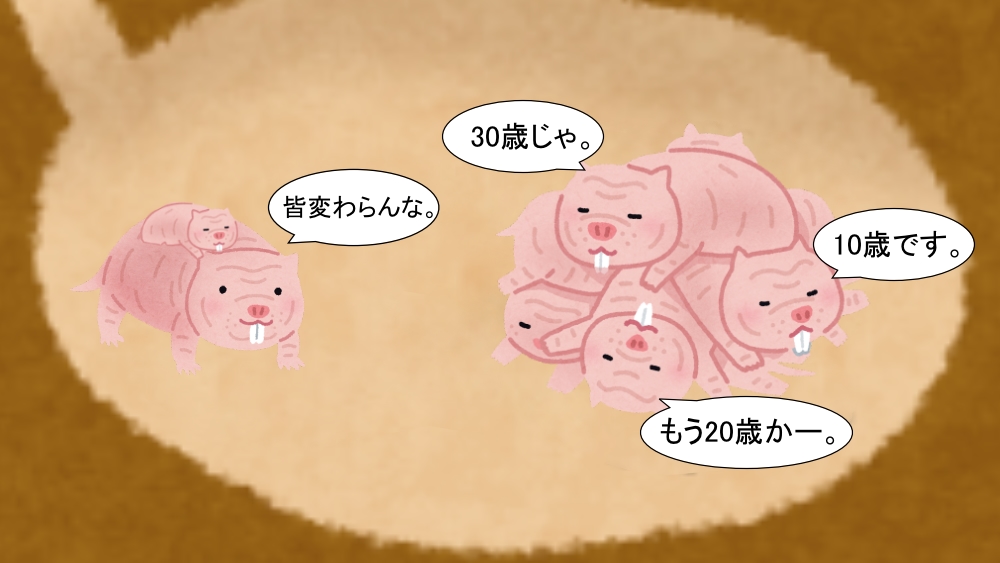

このように重なり合って寝ているハダカデバネズミの中で下の方にいる個体がふとん係。

ふとん係という特殊な役割が存在するのには、ハダカデバネズミが『変温動物』であることが関わっています。

変温動物は外部の温度によって体温が変化する動物であり、温度が低下すると体温も低下してしまいます。

特に子どものハダカデバネズミは体温の低下が命に関わる可能性があるので、対応必須。

そこでふとん係が下敷きになることで自身の体温によって子ども達を保温し、体温の低下を防いでいるのです。

次世代を守る重要な役割を担っているんですよ。

どんな状態でも寝れる僕の天職です。

名前はゆるいけど、重要な仕事なんっすね!

ただ、ふとん係のハダカデバネズミ達が窒息しないか心配っす(汗)

地下で暮らしているからか低酸素状態に耐性があるんですよ。

なので、窒息する心配はありません。

驚異的な生命力

初めは珍しい真社会性の哺乳類として研究者に注目されたハダカデバネズミ。

しかし、研究が進む過程で異常に寿命が長いことが判明し、その驚異的な生命力も注目されるようになりました。

具体的には、マウスなど一般的な小型動物の寿命が約2〜3年なのに対し、ハダカデバネズミの平均寿命は約30年。

しかも、死ぬまで老化の兆候がほとんど見られないというのだから驚きです。

これだけでも十分興味を惹かれますが、最も研究者の興味を引いたのはハダカデバネズミにガン化耐性があることでした。

老化しない?ガン化耐性?

全人類の夢じゃないっすか!

不死ではないので、全人類の夢は大袈裟な気がします。

ただ、僕も生まれてから25年間病気になったことはありませんね。

デバ吉、意外と同世代だったー

長寿の秘訣は巨大な『ヒアルロン酸』

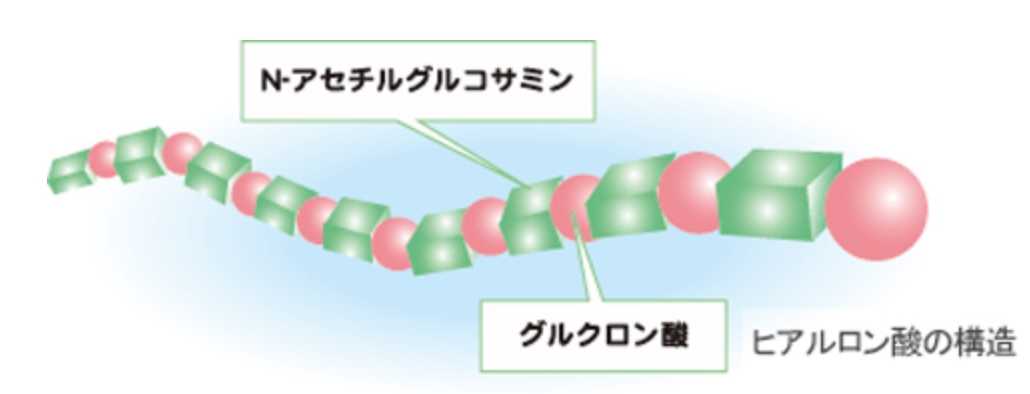

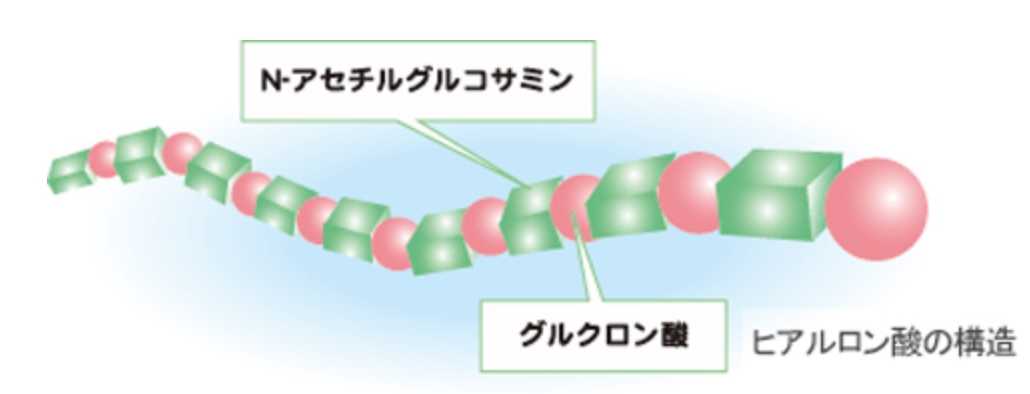

ハダカデバネズミのガン化耐性には、『ヒアルロン酸』という物質が関与していることが研究で判明しています。

ヒアルロン酸はヒトの体内にも存在し、特に皮膚では水分を保つことで乾燥を防ぐ役割を果たします。

また、構造的には2種類の糖(グルクロン酸、N-アセチルグルコサミン)が直鎖上に交互に結合した重合体です。

ヒアルロン酸の分子量は生物毎に異なります。

他の生物と比較してハダカデバネズミのヒアルロン酸の分子量はとても大きく、なんとヒトのヒアルロン酸の5倍以上。

ヒアルロン酸は細胞増殖の制御に関与しており、分子量が大きいほど細胞の無秩序な増加(ガン化)を防ぐ働きが強くなると考えられています。

その根拠として、以下の論文ではヒアルロン酸の分子量を小さくしたハダカデバネズミの細胞がガン化したという研究結果が得られています。

https://www.nature.com/articles/nature12234

ハダカデバネズミは『ヒアルロン酸』の分子量が大きいんっすねー

ヒアルロン酸が分解されて分子量が小さくなると僕らもガン化してしまうらしいです。

ハダカデバネズミ由来の『iPS細胞』

そんな老化耐性やガン化耐性をもつハダカデバネズミは再生医療の分野でも注目の的。

2016年に掲載された以下の論文では、ハダカデバネズミの細胞から『iPS細胞』が作成されています。

https://www.nature.com/articles/ncomms11471

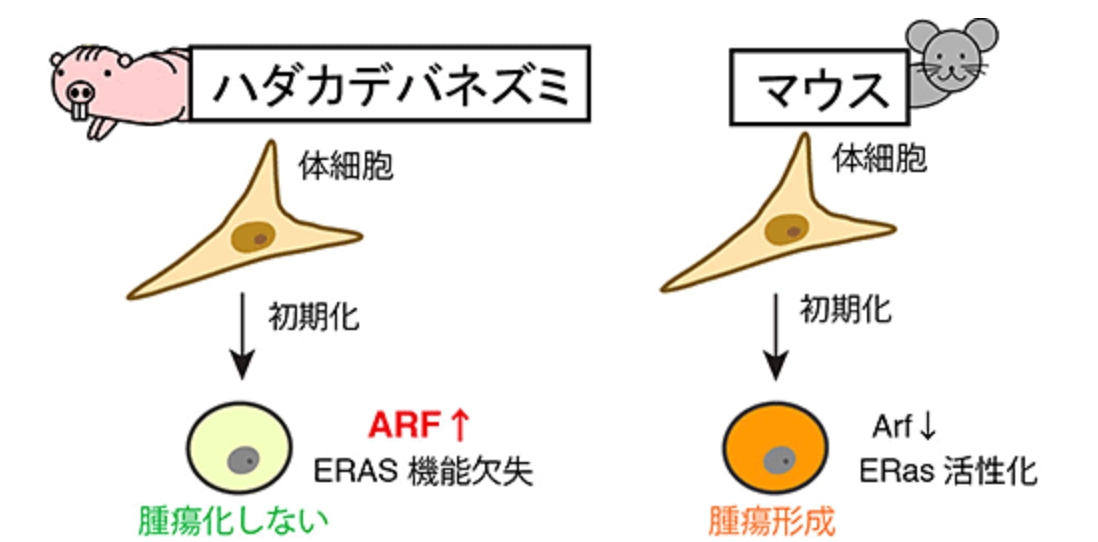

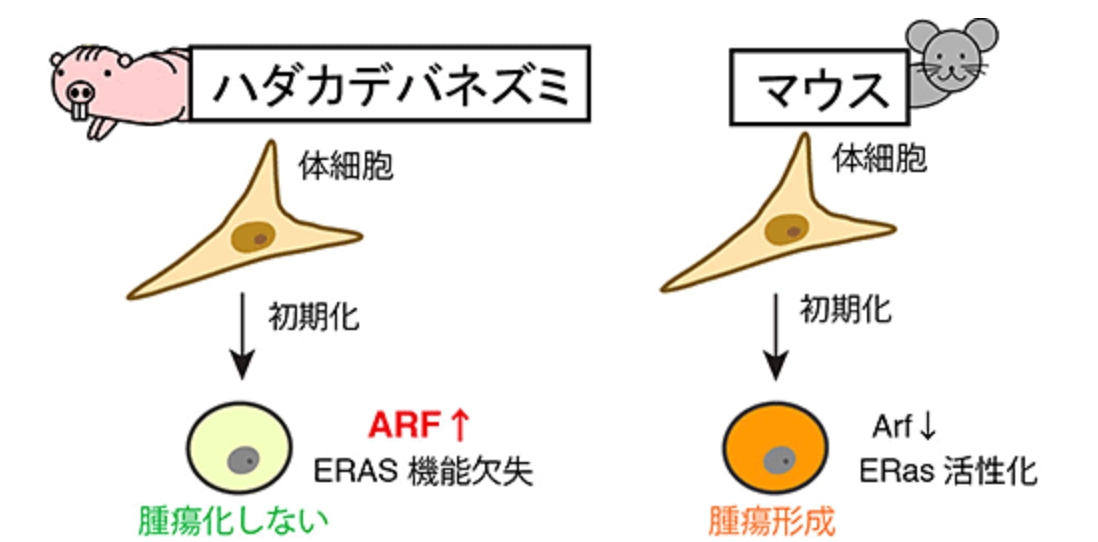

iPS細胞がなかなか実用されない理由の1つが腫瘍形成、つまりガン化のリスク。

ヒトやマウスの細胞由来のiPS細胞が移植後に腫瘍形成する可能性が高いのに対して、論文によるとハダカデバネズミiPS細胞では移植後に腫瘍が形成されなかったそうです。

腫瘍形成の有無が何によって決まるのかを確かめるために、各iPS細胞の遺伝子が比較されました。

その結果、ハダカデバネズミiPS細胞ではガン抑制遺伝子『ARF』が活性化され、逆にガン遺伝子である『ERAS』は不活性化していることが判明。

逆を言えば、ヒトやマウス由来のiPS細胞はARFが不活性化、ERASが活性化しているので、腫瘍が形成されてしまうということです。

このハダカデバネズミiPS細胞で腫瘍が形成されないメカニズムが今後ヒトiPS細胞に応用されることが期待されています。

ハダカデバネズミ由来のiPS細胞が作られてるなんて知らなかったっす!

ハダカデバネズミの研究でiPS細胞や再生医療の進歩が加速する可能性があるんですよ。

今後もハダカデバネズミの研究は要チェックっすね!

ハダカデバネズミを扱う研究室

哺乳類では珍しい『真社会性』という生態や『老化耐性・ガン化耐性』といった能力をもつハダカデバネズミ。

ここまで読んでいただいた読者の皆様には、ハダカデバネズミに興味をもっていただけたかと思います。

ハダカデバネズミ、めっちゃ興味深い生物っすね!

ぜひとも研究してみたいっす!

ノウキンさんのような研究者のために、僕達ハダカデバネズミの研究をしている日本の研究室を紹介します。

日本でハダカデバネズミの研究ができるのは、『熊本大学大学院 生命科学研究部』にあるハダカデバネズミ研究室、通称『くまだいデバ研』です。

2022年現在、ハダカデバネズミを飼育している日本で唯一の研究室ですので、ハダカデバネズミの研究がしたい場合は『くまだいデバ研』ほぼ一択になります。

ハダカデバネズミの研究はここでしかできないんっすねー

『くまだいデバ研』で飼育されているハダカデバネズミの数は約600匹なので、国内で今後ここを超える規模の研究室は出てこないと思います。

600匹!?

すごい規模っすね!

規模だけでなく、率いている先生も凄いですよ。

『くまだいデバ研』を率いる三浦恭子氏は、2017年11月に熊本大学大学院の准教授に着任し『くまだいデバ研』を立ち上げました。

学生時代はiPS細胞で有名な山中伸弥氏を師事していたこともあり、上述したハダカデバネズミiPS細胞を作成しています。

その功績が評価されて2018年には科学技術分野で文部科学大臣表彰をされています。

文部科学大臣表彰!

つまり、国から期待されている研究者ってことっすね!

今後のハダカデバネズミの研究は三浦先生の手に掛かっていると言っても過言ではありません。

『くまだいデバ研』要チェックっすね!

以下に『くまだいデバ研』のホームページとTwitterを載せますので、興味ある方はチェックしてみてください。

エピローグ

めっちゃ面白かった!

ハダカデバネズミについてもっと知りたくなったっす!

僕達についてもっと知りたいなら、オススメの本がありますよ。

本記事の参考書籍は以下になります。

ハダカデバネズミの写真やイラストがカラーで見やすく、本記事で紹介できなかった内容が数多く書かれています。

また、三浦准教授を始めとした『くまだいデバ研』メンバーのインタビューもあり、ハダカデバネズミ研究の実体験や今後の見通しなども知ることができます。

表紙からして面白そう!

今度読んでみるっす!

もし本だけで満足できなければ、実際に会いに来るのもありですよ。

ハダカデバネズミは以下の施設で飼育されていますので、興味がある方はぜひ会いに行ってみてください。

- 上野動物園(東京)

- 埼玉県こども動物自然公園(埼玉)

- 体感型動物園iZoo(静岡)

- 円山動物園(北海道)

関東住みなら会いに行きやすいっすね!

デバ吉はどこにいるんっすか?

それは秘密です。

また機会があれば、お会いしましょう。

頑張って見つけてやるっす!笑

デバ吉、今回はありがとうございました!

こちらこそ、ありがとうございました。

今回の記事はこれで終わりです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!