ノウキン

ノウキンポケモン最新作の発売日までもう少し!

早くパルデア地方に冒険に行きたい!

いよいよ『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』の発売日が近づいてきました。

多くのポケモンファンが発売を待ち望んでいる中、新たに公開されたポケモンが話題になりました。

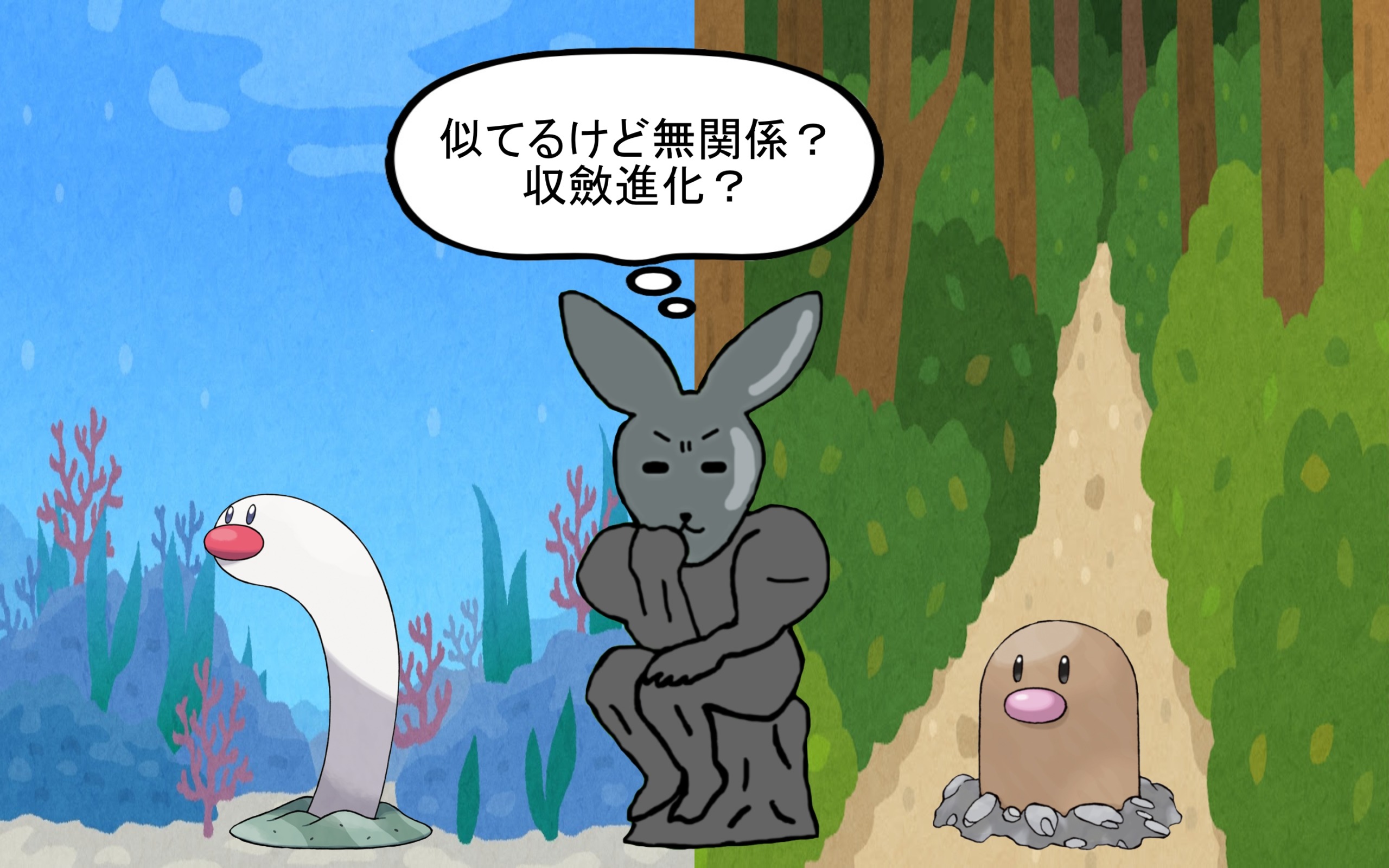

そのポケモンの名前は『ウミディグダ』。

海にいるディグダで『ウミディグダ』!

ド直球なネーミングだなー(笑)

確かにネーミングは安易じゃが、面白いポケモンじゃぞ。

めっちゃ怪しい人に話しかけられたな…

あのー、どちら様ですか?

訳あって本名は言えぬが、『ドクターO』と呼んどくれ。

そんなことより、ウミディグダの面白い情報が入ったぞ。

その姿とド直球なネーミングで話題のウミディグダ。

そんな注目が集まる中、ポケモン公式から衝撃の事実が明かされました。

ディグダに似ていますが、まるで別の種類のポケモンです。砂から体の一部を出して、海中のエサを食べています。砂の中の体はどうなっているのか、長さがどの程度あるのかは、未だ解明されていません。

『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』公式サイト

なんと、ウミディグダはディグダとは何も関係のないポケモンだというのです。

こんなに似ているのにディグダと関係ない!?

そういえば、現実世界でもそういうことがあるような…

現実世界では『収斂進化』と呼ばれている現象じゃな。

現実世界でも、全く異なる系統の生物が環境要因などで似たような形態へとそれぞれ進化する場合があります。

このような進化は『収斂進化』と呼ばれ、現実世界でも確認されている現象です。

極端な例だと、飛ぶためにそれぞれが進化の過程で獲得した「鳥類の翼」と「昆虫の羽」が当てはまります。

また、オーストラリアのような独立した環境で収斂進化は起こりやすいと考えられています。

ウミディグダとディグダのような名前の関係の種もおるぞ。

有名なのは、オーストラリアの『有袋類』じゃな。

ご先祖様の故郷!

具体的にはどんな感じなんですか?

『フクロモグラ』など、一般的な哺乳類の名前の先頭に『フクロ』とつけられておる有袋類がオーストラリアに多く生息しているんじゃよ。

それは初めて知りました!

ドクターO、めっちゃ博識ですね!

これでも一応は博士じゃからな。

ウミディグダとディグダについて論文を書くつもりなんじゃが、話をまとめるためにちょいと話を聞いてやくれんかね。

博士!?論文!?

ぜひお願いします!

今回は「ウミディグダとディグダのある部分が収斂進化の結果である」という考察を書いていきます。

ただし、筆者の考えを多く含みますので、それを承知した上でお読みいただけますと幸いです。

ポケモンと現実世界の『進化』の違い

まずは混乱を防ぐためにポケモンと現実世界の『進化』の違いについて説明するかのー

なんとなくは知ってるっすけど、混乱したくないのでお願いします!

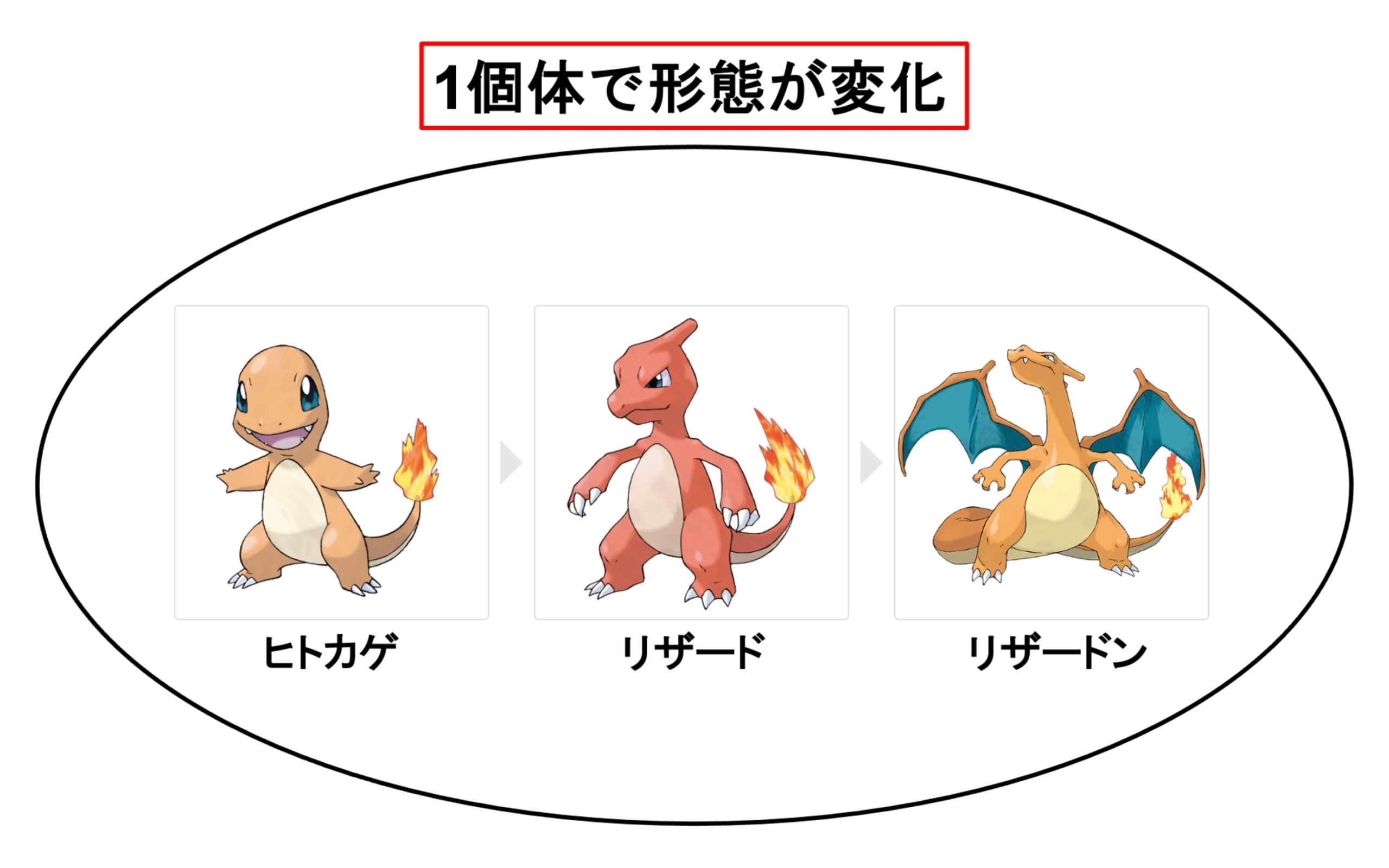

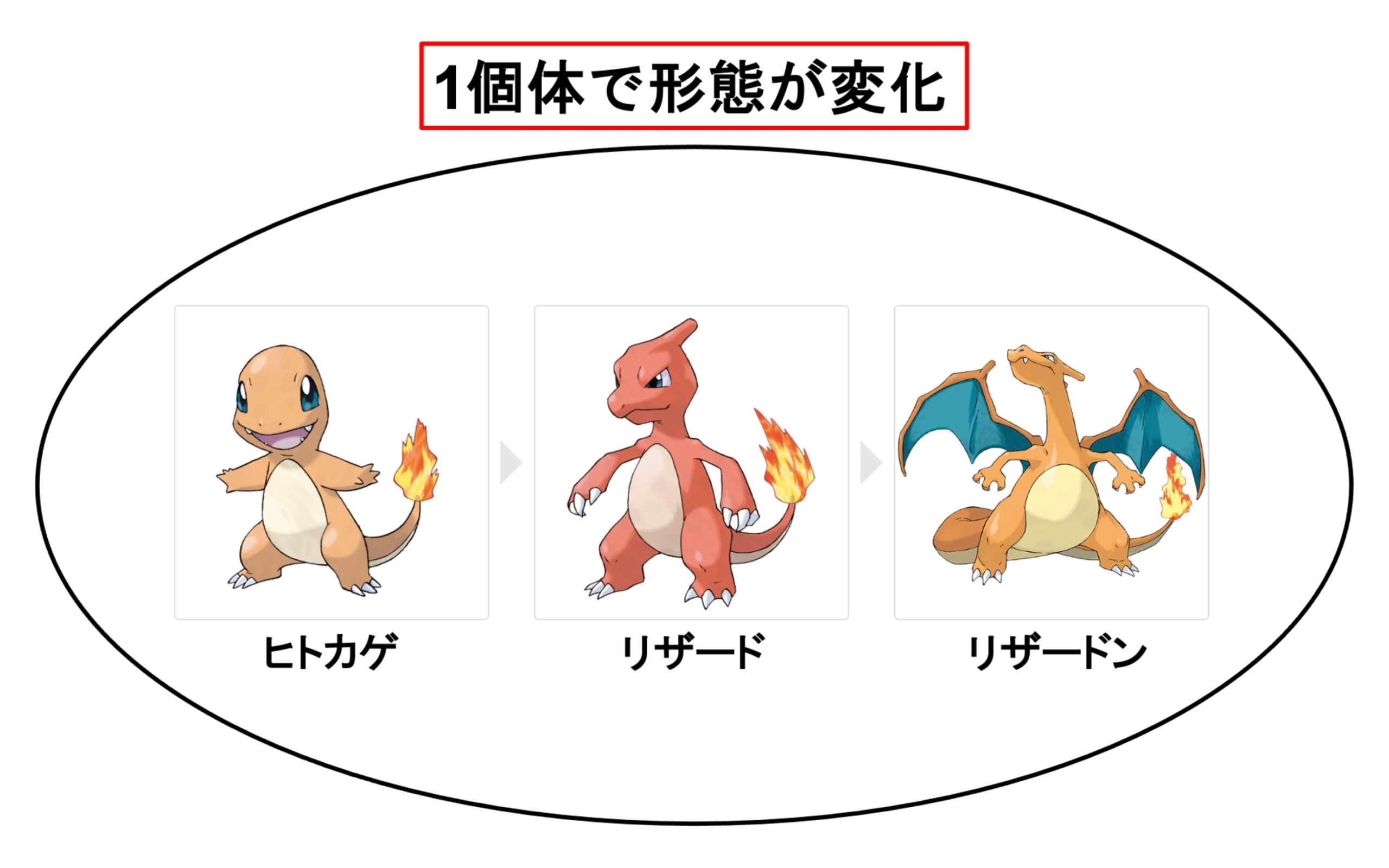

では、まずはポケモンの進化について説明するぞ。

ポケモンの進化は個体単位での現象。

例えば、ヒトカゲは経験値を得ることで「ヒトカゲ→リザード→リザードン」と形態が変化します。

現実世界では、昆虫が一個体で「幼虫→蛹→成虫」と形態が変化する現象が該当。

この現象を現実世界では『変態』と呼んでいます。

ポケモンの進化は現実世界の『変態』!

つまり、『メガシンカ』は『メガ変態』ってことか(笑)

そう言う人が出ると予想されたから、ポケモンの形態変化は『進化』と呼ばれるようになったのかもしれんの。

なんか、すいません…

次は現実世界の進化じゃな。

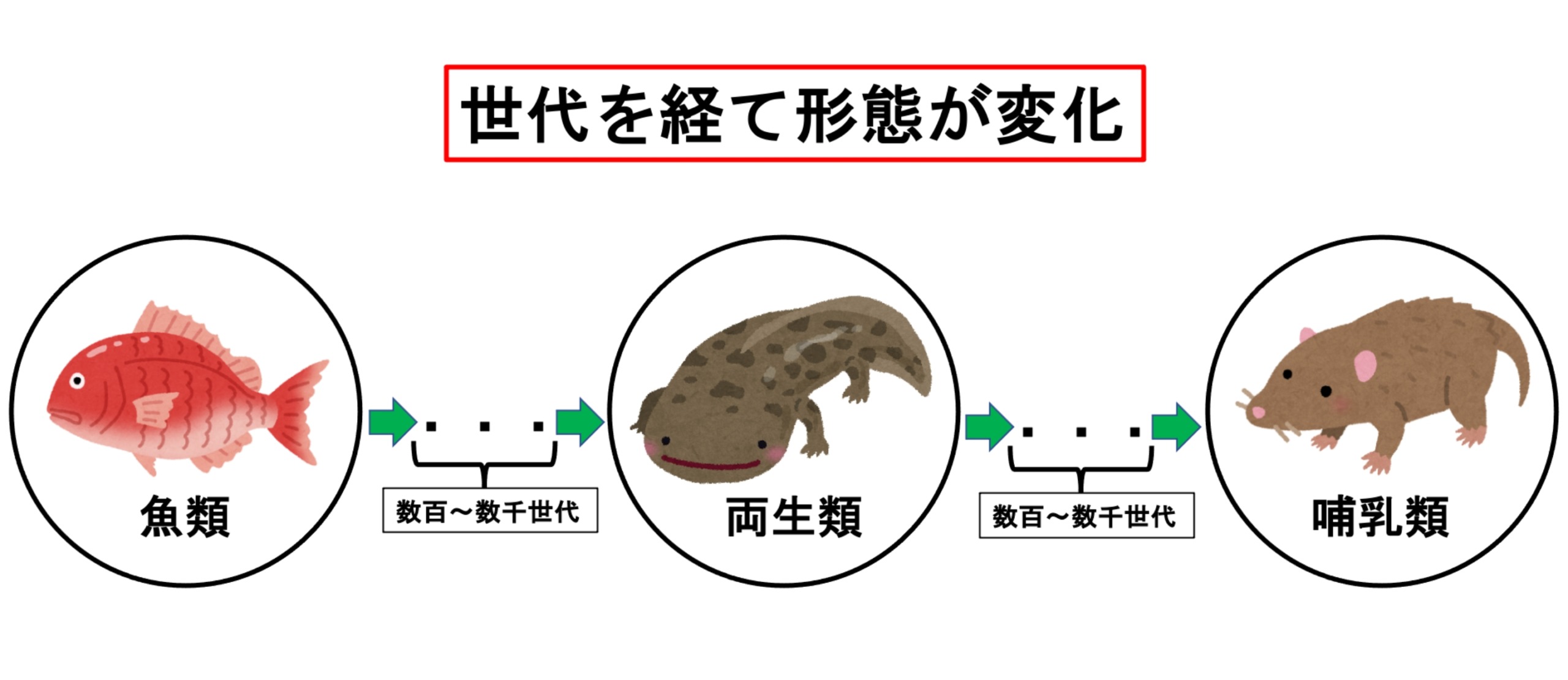

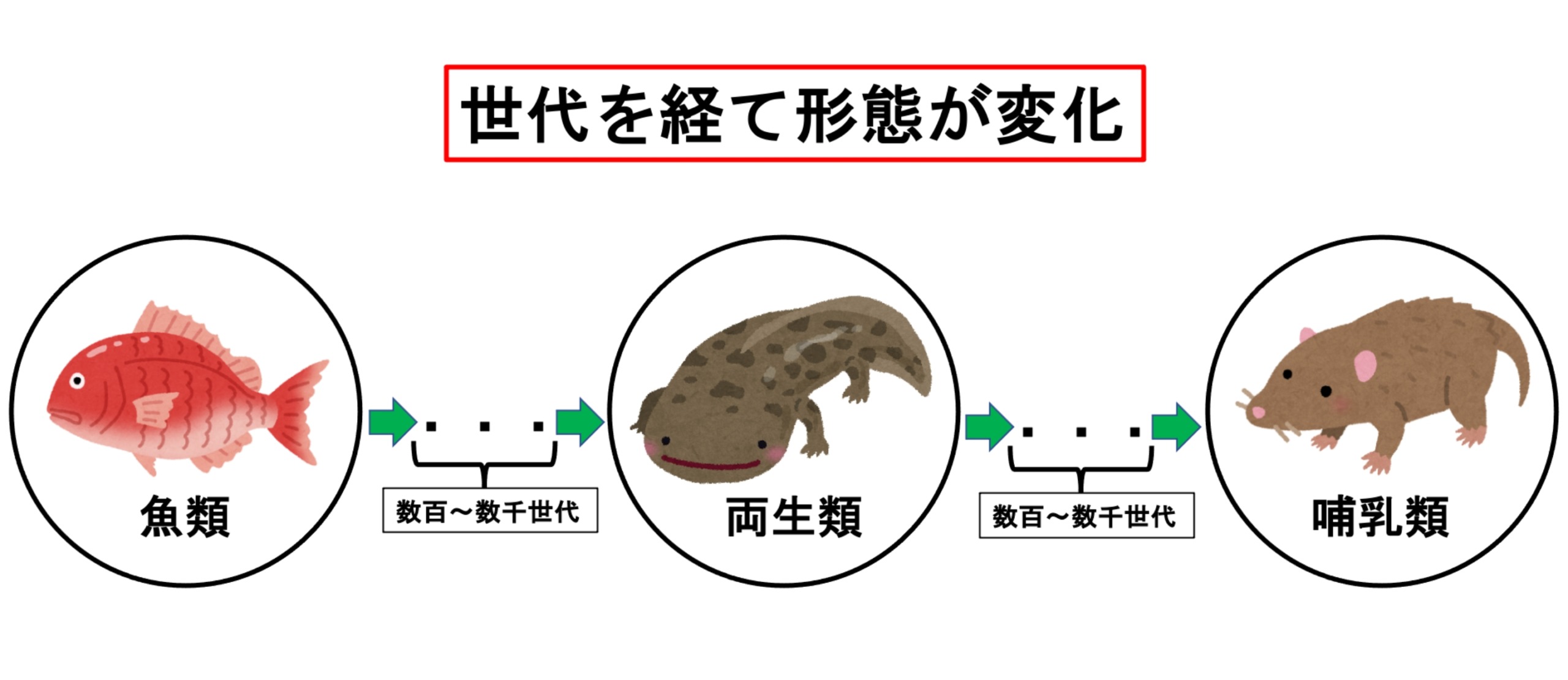

一方で現実世界の進化は何世代にも渡って起こる現象。

例えば、ヒトを含めた哺乳類は「起源種→…→魚類→両生類→哺乳類」と何十億年もかけて誕生したと言われています。

この過程で、生存に有利な特徴をもつ個体が子孫を残す『自然選択』が働いたというのが現在の一般論です。

本記事では、現実世界の進化を「世代を経て環境に適応した性質や形態になること」と定義します。

改めて言われると、ポケモンと現実の進化には明確な違いがあるのがわかりますねー

そうじゃろ。

ただ、ワシは「ポケモンも現実世界の進化をしている」と考えておるんじゃよ。

ポケモンも世代を経て姿を変えているってことっすか?

そういうことじゃな。

次はその根拠について話そうかの。

『リージョンフォーム』は自然選択の結果

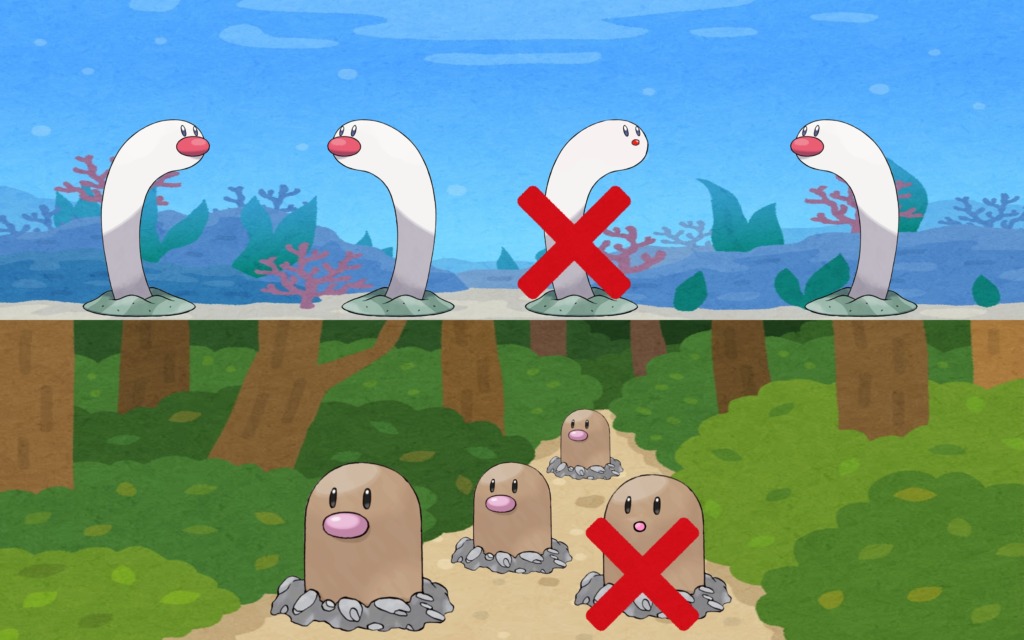

ワシがそう考える根拠は『リージョンフォーム』じゃ。

これはポケモンが現実世界の進化をした結果だと考えとる。

同じポケモンでも地方によって姿が変わるやつですよね?

ウミディグダを最初に見た時はディグダのリージョンフォームだと思いました!

近年のポケモンでは、既存のポケモンが特定の地方でこれまでとは異なる姿をしていることがあります。

その姿は『リージョンフォーム』と呼ばれており、名前は既存のポケモンと同じ表記です。

ディグダにもアローラ地方のリージョンフォーム(以降、『アローラディグダ』)が存在します。

アローラディグダは頭に生えた毛が特徴的ですよね(笑)

この毛はヒゲなんじゃが、アローラ地方の火山地帯に住み着いた原種のディグダが現実世界の進化をして獲得したとワシは考えておる。

原種のディグダと異なり、アローラディグダは火山地帯に生息しています。

火山地帯は隠れる場所が少なく外敵に襲われやすいためディグダは地上に顔を出せず、生存に不利と考えられます。

この環境に適応するために獲得したと考えられるのが、アローラディグダの頭に生えている3本のヒゲ。

金属質であるこのヒゲは、顔を出さずに周囲を探るセンサーおよび仲間との交信手段として役割を果たします。

隠れる場所がない火山地帯では、このヒゲが生存に有利に働くというわけです。

アローラディグダが現存していることから、このヒゲは子孫に残る遺伝的な突然変異であると予想されます。

現実世界の進化では、このような突然変異で得た形態および性質がその時点での環境での生存に有利に働いた場合に新たな種が生まれると考えられています。

つまり、自然選択の結果がリージョンフォームであり、ポケモンの世界でも現実世界の進化が起こっているというのが筆者の考察です。

アローラディグダのヒゲは恐らく自然選択の結果じゃ。

ヒゲのないディグダはアローラ地方で生き残れなかったのじゃろうな。

あのヒゲは火山地帯に適応した結果ってことか!

確かに現実世界の自然選択と同じですね!

自然選択が起こっているなら、ポケモンの世界でも現実世界の進化が起こっているのは必然というのがワシの考えじゃ。

リージョンフォームからそこまで考えるなんて…

流石は本物の博士ですね!

お世辞でも嬉しいのー

この話を前提に次はウミディグダの話をするぞ。

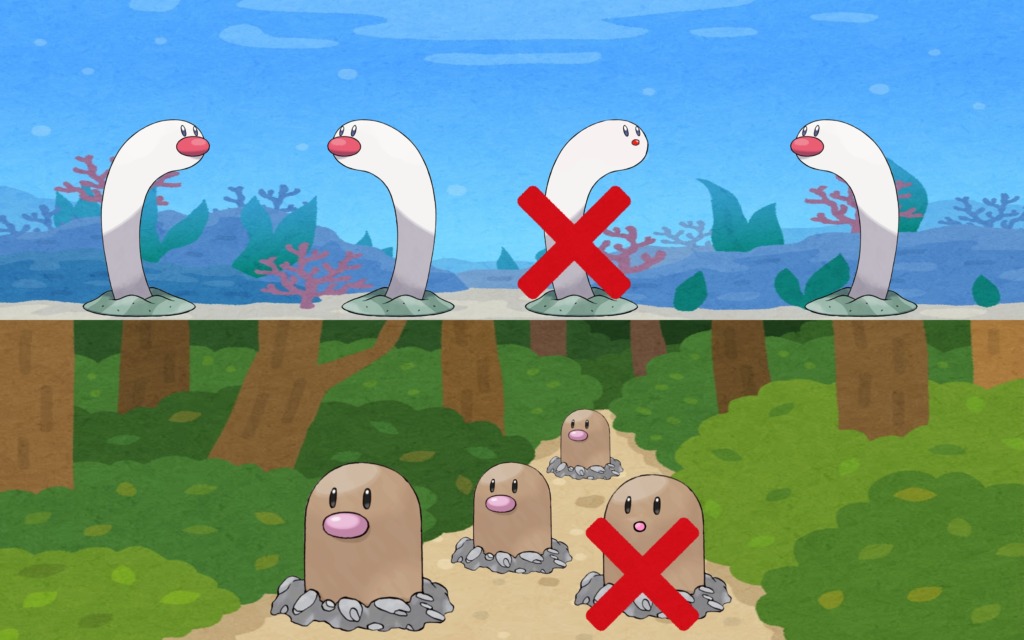

ウミディグダとディグダの大きな鼻は収斂進化の結果説

前振りが長くなってしまったが、ここからが本題じゃ。

君はウミディグダとディグダの共通点はなんだと思うかね。

そう言われると、顔のパーツくらいですね(汗)

あえて言うなら「大きな鼻」かな…?

多くの人がそう答えるじゃろうな。

あれほど大きな鼻をもつポケモンはそうおらん。

ドクターOは、あの大きな鼻に注目したんですね。

そうなんじゃ。

あの大きな鼻は収斂進化の結果とワシは考えておる。

ここまでの話で「ポケモンも現実世界の進化をしている」と考察しました。

本章ではこの考察を前提に、ディグダとウミディグダのそれぞれが大きな鼻を獲得した過程を考察します。

まず、ウミディグダとディグダの大きな鼻に関わりがありそうな情報を以下にまとめます。

ウミディグダに関しては、ポケモン公式で嗅覚について触れられています。

嗅覚が優れていて、20メートル先の匂いも嗅ぎ取ることができます。周囲を常に警戒している臆病な性格で、他のポケモンのにおいに気付くと、砂の中に引っ込んで身を隠します。

『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』公式サイト

上記の説明からウミディグダは外敵から身を守るために強力な嗅覚をもっていることがわかります。

ウミディグダには強力な嗅覚があることが既に判明しておるんじゃ。

20メートル先の匂いも嗅ぎ取れる程の嗅覚かー

逆に生活に悪影響が出そうな気がしますね(汗)

一方、ディグダは鼻や嗅覚に関する図鑑説明は見つかりませんでした。

しかし、太陽が苦手であるという説明がポケモン図鑑に存在しています。

地中で暮らしているポケモン。 暗い地下にいるため明るい太陽が苦手。

ポケモンずかん『ポッケトモンスター ブリリアントダイアモンド・シャイニングパール』

地中で生活する生物は視力が低いことが大半。

実際、ディグダのモチーフである『モグラ』も視力は良くないと考えられています。

また、モグラは強力な嗅覚をもっていることが判明しており、視覚よりも嗅覚が優れた生物です。

そのため、ディグダも視覚よりも嗅覚が優れたポケモンであることが予想されます。

ディグダのモチーフである『モグラ』には匂いを立体的に把握するほどの嗅覚があるのじゃ。

ディグダが同じように嗅覚が優れていても不思議ではないですね。

これらのことからウミディグダとディグダのどちらも強力な嗅覚をもっていると考えられます。

また、どちらの鼻もこの強力な嗅覚を得る過程で大きくなったとも予想できます。

アローラディグダのヒゲが『頭を出さずに外敵を探知するためのセンサー』なのに対して、大きな鼻は『頭を出しながら外敵を探知するセンサー』なのかもしれません。

あの大きな鼻は恐らくセンサーなんじゃろうが、ウミディグダとディグダの鼻が大きくなったのは自然選択の結果じゃと考えておる。

元々は鼻が小さかったってこと?

少なくとも今よりは小さかったんじゃないかのー

より広範囲の外敵を探知できる強力な嗅覚をもつ大きな鼻の個体が自然選択されたというのがワシの考えじゃ。

ウミディグダとディグダの鼻が匂いを探知する嗅細胞の塊であると仮定すると、鼻が大きいほど強力な嗅覚(センサー)をもつことになり生存に有利に働きます。

ウミディグダは海・ディグダは陸で生存に有利な大きな鼻をもつ個体の自然選択がそれぞれ起こったと考えられます。

異なるポケモンが異なる環境で同様な特徴をもつ個体が自然選択された結果、大きな鼻をもったウミディグダとディグダがそれぞれ海と陸で繁栄したというのが今回の考察です。

上記考察が正しければ、ウミディグダとディグダの大きな鼻は典型的な収斂進化の結果と言えます。

陸に生息するディグダの方が早く発見されたため、後から海で発見された大きな鼻がそっくりなウミディグダはその名を付けられたのでしょう。

ウミディグダとディグダはあくまで他人の空似なんですね。

全く別の環境で全く別の種が同様の特徴を自然選択で獲得する。

ウミディグダとディグダはポケモン界の収斂進化の代表例になるじゃろうな。

エピローグ

お前さんが話を聞いてくれたおかげで考えがまとまってきたわい。

それはよかった!

これからどうするんですか?

仮説を証明するためにパルデア地方へフィールドワークに行くぞ。

その後は論文発表の準備で缶詰じゃろうなー

もしかしてドクターOって凄い研究者?汗

今回はありがとうのー

また会ったら研究の話でもしようぞ。

もちろんです!

ドクターO、こちらこそありがとうございました!

『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』は2022年11月18日発売。

ウミディグダやディグダに会いたい方は、ドクターOのようにをパルデア地方にフィールドワークに行ってみてはいかがでしょうか。

今回の記事はこれで終わりです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!